皆さん、こんにちは!歴史に隠された、ちょっと怖い話に興味はありませんか?「昔の日本には、今では考えられないような恐ろしい風習があったらしい…」そんな噂を耳にしたことがある人もいるかもしれませんね。学校の教科書には載っていないけれど、知れば知るほどドキドキ、ゾクゾクするような、そんな日本の「ヤバすぎる」風習について知りたくないですか?

この記事では、そんな皆さんの知的好奇心をくすぐる、日本の恐ろしい風習を5つ厳選してご紹介します!呪いや村同士の争い、神様に真実を問う裁判など、まるで物語のような世界が、かつての日本には本当にあったのです。さあ、一緒に歴史の闇を覗いてみましょう!

日本の恐ろしい風習

これから紹介する5つの風習は、昔の日本で実際に行われていたものです。これらの風習を通して、当時の人々の生活や考え方、そして現代との違いを学んでいきましょう。準備はいいですか?

丑の刻参り:愛憎渦巻く呪いの儀式

丑の刻参りとは、愛や憎しみの感情が渦巻く、恐ろしい呪いの儀式です。丑の刻とは、午前1時から午前3時頃の、夜が最も深い時間帯のことです。

貴船神社と丑の刻参りの起源

丑の刻参りは、奈良時代から伝わる、とても古くからある儀式です。その起源は、京都にある貴船神社にまつわる「宇治の橋姫」という古い物語にあると言われています。この物語では、橋姫という女性が、恨んでいる相手を呪い殺すために、貴船神社に鬼神(鬼のこと)となる方法を教えてほしいと願った、とされています。

- 「宇治の橋姫」の物語とは?

- 平安時代に書かれたとされる物語集『平家物語』の中に登場するお話

- 恨みを持つ相手がいる女性「橋姫」が登場する。

- 橋姫は貴船神社に、鬼になる方法を教えてほしいと願う。

- 鬼になれば、恨む相手を呪い殺すことができると考えた。

この橋姫の願いが、丑の刻参りの始まりだと考えられています。そういったわけで、貴船神社は丑の刻参り発祥の地として広く知られるようになり、現在でも強い恨みを持つ人が訪れるそうです。

呪いの方法と現代における法的リスク

丑の刻参りには、独特な方法があります。

- 丑の刻参りの方法

- 憎い相手を人形に見立て、わら人形を作ります。

- 神社の御神木に、そのわら人形を五寸釘で打ち付けます。

- この儀式を誰にも見られてはいけません。

- 誰かに見られると、呪いの効果がなくなると信じられていました。

- 儀式を行う人は、万が一、誰かに見られた場合に備えて、護身用の刀を持っていたとも言われています。

元々は心願成就、つまり何かを強く願うための儀式だったという記録もありますが、後にその性質は変化し、呪いの儀式として用いられるようになりました。現在では丑の刻参りを実際に行うと、様々な罪に問われる可能性があります。

- 現代における法的リスク

- 不法侵入:他人の敷地(神社の境内など)に許可なく入ること

- 器物損壊:物を壊すこと(御神木に釘を打ち込むなど)

- 脅迫罪:相手を怖がらせる行為

- 殺人未遂:人を殺そうとすること(本気で殺意を持って行った場合)

これらの罪に問われる可能性があるのです。昔は許されていても、現代では許されない行為が沢山ありますね。昔の風習を知る時は、現代との違いも理解することが大切です。

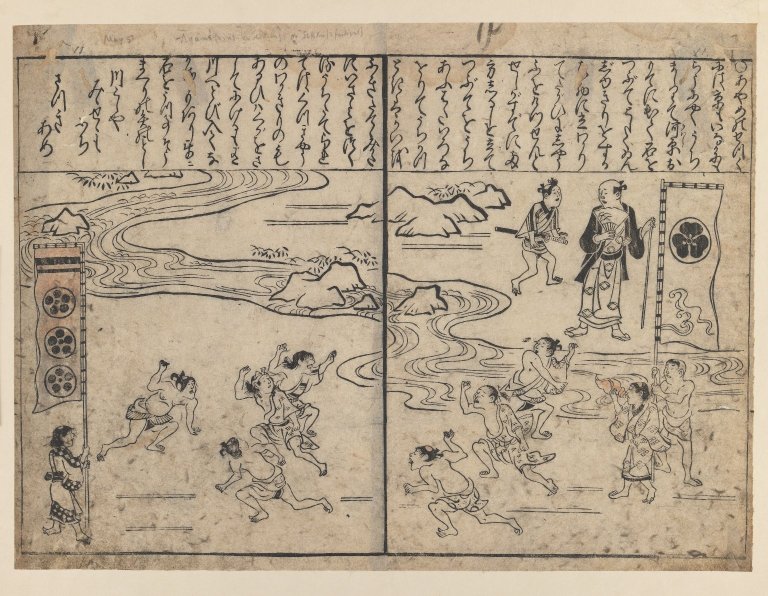

石合戦:生死をかけた村同士の抗争

石合戦は、戦国時代に各地で行われていた、石を使った戦いごっこです。「遊び」と聞くと楽しそうに聞こえるかもしれませんが、石をぶつけ合うのですから、当然、怪我人が出ます。それどころか、亡くなってしまう人もいるほど、危険なものでした。

戦国時代の遊びから死闘へ

石合戦は、その名の通り、二手に分かれた陣営が、お互いに石を投げ合って、相手を倒すという、とてもシンプルなルールです。戦国時代の合戦を真似た遊びとして、広い地域で親しまれていました。しかし、本物の石を使うため、負傷者が後を絶たず、打ちどころが悪ければ、最悪の場合、死者が出ることもありました。そのため、江戸幕府は石合戦を禁止する命令を出したほどです。

幕府による禁止令と衰退の理由

幕府が禁止令を出したにもかかわらず、石合戦は完全にはなくなりませんでした。特に、水や土地をめぐる村同士の争いでは、最後の手段として石合戦が行われることもあったそうです。これは、大谷翔平選手のような石投げの名人がいたら、戦況を有利にできたかもしれませんね。しかし、たとえ石合戦に勝って、水や土地などの利権を手に入れたとしても、多くの負傷者が出ていては、村は豊かになれません。そのため、石合戦は江戸時代が終わる頃には、ほとんど行われなくなったと言われています。

織田信長の意外な一面

戦国時代の有名な武将である織田信長は、子供の頃、石合戦が好きだったと言われています。近所に住む子供たちと、よく石合戦をして遊んでいたそうです。戦国武将として天下統一を目指した信長の、意外な一面ですね。

火起請:焼けた鉄棒で決める神明裁判

火起請(ひぎしょう)とは、戦国時代から江戸時代初期にかけて行われていた「神明裁判」と呼ばれる裁判の一種です。神明裁判とは、神様に真実を問う裁判のことです。火起請は、現代の私たちからすると、信じられないような、とても残酷な方法が用いられていました。

生贄の過酷な試練と勝敗の結末

火起請では、争っている村同士が、それぞれ代表者(生贄とも言われます)を1人ずつ選びます。選ばれた代表者は、真っ赤に熱した鉄の棒を素手で持ち、神棚まで歩きます。この時、どちらがより長い距離を歩けたか、または、火傷の度合いが軽かったかで、勝敗を決めました。当然、勝ったとしても、負けたとしても、代表者は手に大火傷を負ってしまいます。そのため、その後の生活はとても苦しいものとなり、家族や村人たちの助けが必要となりました。

鉄火塚に残る歴史の傷跡

火起請で負けた者は、神様を欺いた(あざむいた)とされ、村中を引きずり回された上、斬首されました。さらに酷い場合は、生きたまま体をバラバラにされ、その遺体を村の境界線に埋められたと言われています。現在でも、東北地方には「鉄火塚」と呼ばれる、火起請の犠牲者が埋められたとされる場所が残っています。

争いを終わらせるための残酷な選択

なぜ、こんなにも残酷な方法で、裁判が行われていたのでしょうか?歴史学者の間では、「村人全員で争って、お互いに消耗するのではなく、最小限の犠牲で争いを終わらせるためだったのではないか」と考えられています。つまり、多くの人が傷つくよりも、代表者1人ずつを犠牲にすることで、争いを早く終わらせようとしたのです。

骨噛み:故人の魂を受け継ぐ葬儀方法

骨噛み(ほねかみ)とは、亡くなった人の骨を噛むという、ちょっと変わった葬儀方法です。カニバリズム(人を食べる行為)の一種として扱われることもありますが、日本の骨噛みは、故人の魂を受け継ぐために行われていたと考えられています。

九州地方に伝わる独特の儀式

骨噛みは、かつては日本各地で行われていたと言われていますが、特に九州地方には、骨噛みにまつわる話が多く残されています。そのため、現在でも一部の地域では、骨噛みが行われているのではないかと、噂されています。

喉仏を噛み砕く意味

骨噛みでは、どの骨を噛むかにも、意味がありました。特に、喉仏(のどぼとけ:喉にある仏様の形をした骨)は、亡くなった人と最も親しかった人が、優先して噛み砕いていたと言われています。これは、亡くなった人と一番近かった人が、その魂を強く受け継ぐという意味があったのかもしれません。

長寿にあやかるための骨食

地域によっては、骨を噛むだけでなく、食べてしまうこともあったそうです。これは、長生きして亡くなった人の生命力にあやかる、つまり、自分も長生きできるようにという願いが込められていたと言われています。そのため、骨噛みは日本各地で、その地域に合った独自のルールが作られ、長い間、風習として続けられてきました。

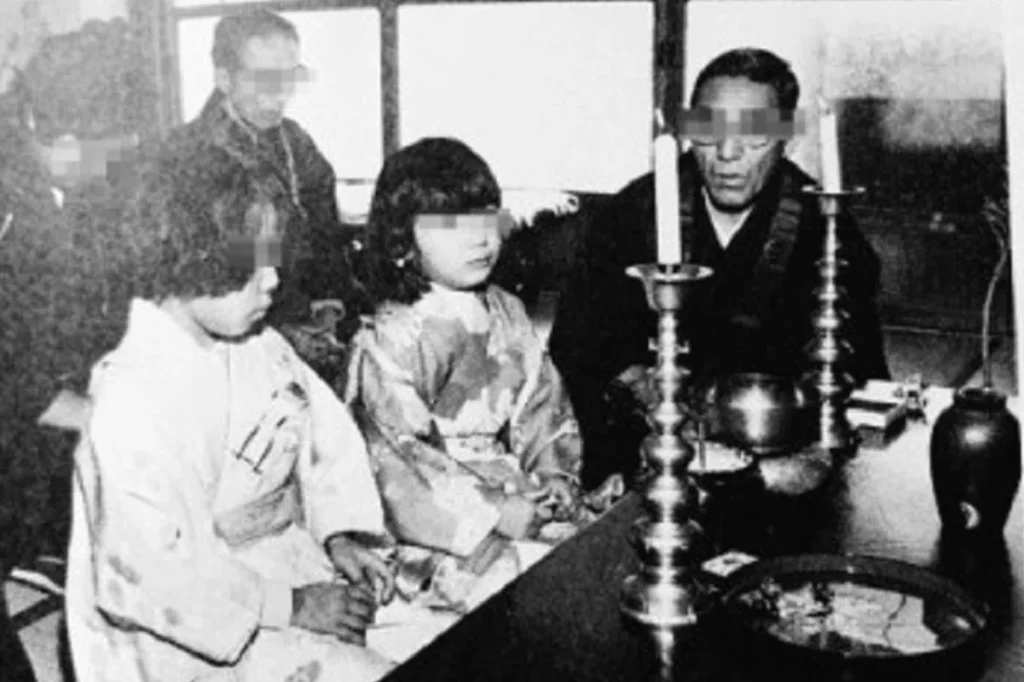

隠し念仏:異端の教えと秘密の儀式

隠し念仏とは、浄土真宗(じょうどしんしゅう)とは異なる、独自の信仰を持つ集団です。表向きは浄土真宗を信仰しているように見せかけながら、実は、浄土真宗では異端とされる教えを信じていたため、「隠し念仏」と呼ばれるようになりました。

浄土真宗との対立と江戸幕府の弾圧

浄土真宗では、阿弥陀仏(あみだぶつ)という仏様を、絶対的な救済者として信仰します。しかし、隠し念仏では、「善知識」と呼ばれる指導者を信仰していました。そのため、浄土真宗から見ると、隠し念仏は「間違った教えを信じる集団」ということになります。江戸幕府も、隠し念仏を社会の秩序を乱す存在として問題視し、信者たちを厳しく弾圧しました。

オトリアゲとオトモヅケの謎

隠し念仏には、独特な儀式がありました。「オトリアゲ」と呼ばれる儀式では、信者たちが意識を失うまで「助けたまえ」と唱え続けたと言われています。また、「オトモヅケ」と呼ばれる、赤ちゃんを対象とした入信儀式もあったことがわかっています。しかし、これらの儀式は、信者以外には秘密にされており、もし外部に漏らしてしまうと、最悪の場合、命を奪われることもあったそうです。

秘密結社としての側面と摘発の歴史

隠し念仏は、その秘密主義的な性質から、秘密結社として扱われることも多いです。1930年代には、警察から危険な集団と見なされ、摘発を受けたこともあります。隠し念仏は、完全に排除することができず、現在でも地方の村社会に、風習の一部として残っているのではないかと言われています。

まとめ:日本の恐ろしい風習から学ぶこと

これまで、日本の恐ろしい風習として、丑の刻参り、石合戦、火起請、骨噛み、隠し念仏の5つをご紹介してきました。これらの風習は、現代の私たちからすると、信じられないような、恐ろしいものばかりでした。しかし、これらの風習は、当時の人々にとっては、真剣な祈りや、争いを解決するための手段、故人を弔うための大切な儀式でした。私たちがこれらの風習から学ぶべきことは、昔の人々の暮らしや考え方を知り、現代との違いを理解することです。そして、それぞれの時代背景や、地域によって異なる文化、風習が存在したことを知り、現代社会を生きる私たちが、日本の歴史や文化への理解をより深めることが重要ではないでしょうか。過去を知ることは、未来を考えるヒントを与えてくれます。