「死刑囚って、最期にどんなことを考えているんだろう?」 「ニュースで聞いたあの事件の犯人は、執行の瞬間、何を語ったんだろう?」

人の命を奪うという、取り返しのつかない罪を犯した死刑囚たち。彼らが人生の最期にどのような言葉を残したのか、気になったことはありませんか? その死刑囚の最期の言葉には、後悔、開き直り、現実逃避、あるいは意外な感謝の念など、人間の複雑な感情が表れていることがあります。

この記事では、実際にあった日本の事件を取り上げ、15人の死刑囚が死刑執行の直前に残した死刑囚の最期の言葉と、彼らが犯した罪の概要を紹介します。衝撃的な内容も含まれますが、これらの言葉を通して、命の重さや人間の心のあり方について、一緒に考えてみませんか?

死刑執行の告知と死刑囚の反応

死刑囚にとって、その「時」はいつ訪れるのでしょうか。日本の死刑執行の現状と、告知を受けた死刑囚たちの様子を見ていきましょう。

死刑執行までの不安な時間

現在の日本では、死刑執行の事実は、当日まで死刑囚本人には知らされません。告知は執行当日の朝、通常は執行開始の1~2時間前に行われると言われています。

つまり、死刑囚たちは毎朝、「今日が自分の最期の日になるのではないか」という恐怖と隣り合わせで目を覚ますのです。いつ来るかわからない「その日」に怯えながら日々を過ごす精神的な負担は、想像を絶するものがあるでしょう。

告知を受けた死刑囚たちの様々な反応

ついに執行の告知を受けた時、死刑囚たちの反応は様々です。

- 衝撃で動けなくなる: 突然の告知に腰を抜かし、その場から動けなくなってしまう。

- 激しく抵抗する: 告知に納得できず、刑務官(刑務所で働く職員)に掴みかかったり、暴れたりする。

- 現実離れした言動: 恐怖や混乱からか、突拍子もないことを口走る。

まさに、その人の本性や精神状態がむき出しになる瞬間と言えるかもしれません。これから紹介する15人の死刑囚の最期の言葉からも、その多様な反応がうかがえます。

大石国勝(鳥栖市林家殺人事件) 執着した240円

些細な思い込みが、取り返しのつかない悲劇を生むことがあります。大石国勝の事件は、その典型例と言えるかもしれません。

ホースバンドへの異常な執着心

事件が起きたのは1983年。大石は、自宅の水道ホースを留める「ホースバンド」という金具(当時の価格で約240円)を、隣に住む13歳の少年が盗んだと思い込みました。

この思い込みから、彼は包丁を持って隣家へ侵入。その結果、隣人の会社員、その妻、そして少年自身の3人の命を奪ってしまったのです。わずかな金額の金具への執着が、3人もの尊い命を奪う凶行へと駆り立てたのでした。

最後の言葉「くそ、俺のホースバンドを盗みやがったのは誰だ」

2000年に死刑が執行される際、大石が残した死刑囚の最期の言葉は、驚くべきものでした。

「くそ、俺のホースバンドを盗みやがったのは誰だ」

執行の瞬間まで、彼は自身の犯した罪の重さよりも、盗まれた(と思い込んでいた)ホースバンドへの執着を口にしたのです。その心の内は、最後まで理解しがたいものでした。

小林薫(奈良小1女児殺害事件) 現実逃避の最期

日本中を震撼させた、幼い命が犠牲となった痛ましい事件。犯人の小林香の最期は、どこか現実離れしたものでした。

幼女誘拐、殺害、脅迫という凶悪犯罪

2004年、奈良市で下校途中だった小学1年生の女の子(当時7歳)が、わいせつ目的で小林に誘拐されました。女の子は自宅マンション(※一部情報では生駒郡)で殺害され、遺体からは歯が抜かれ、遺棄されるという残忍な手口でした。

さらに小林は、女の子の携帯電話を使い、両親に対して「次は妹だ」といった内容の脅迫メールを送るなど、非道な行為を重ねています。

最後の言葉「ふふ、プロとちゃうんか」に隠された心理

2013年、死刑執行の時。小林は、死刑執行をなぜか「プロレスに呼ばれた」と勘違いしていたと伝えられています。そして、執行される直前にこう言いました。

「ふふ、プロとちゃうんか」

この死刑囚の最期の言葉は、彼が最期の瞬間まで現実から目を背け、自分自身が作り出した妄想の中にいたことを示唆しているのかもしれません。犯した罪の重大さに向き合うことから逃げ続けた、彼の歪んだ心理が垣間見えるようです。

麻原彰晃(オウム真理教事件) 教祖の最期

日本社会に大きな衝撃と深い傷跡を残したオウム真理教による一連の事件。その中心人物である麻原彰晃(本名:松本智津夫)の最期は、異様なものでした。

多くの事件に関与した教祖

麻原彰晃は、1989年の坂本弁護士一家殺害事件、1994年の松本サリン事件、そして1995年の地下鉄サリン事件など、数々の凶悪事件を首謀したとされています。これらの事件では、多くの無関係な市民が犠牲となりました。

逮捕後の麻原は、拘置所(判決が確定する前の人や死刑囚が収容される施設)で奇妙な行動を繰り返していたと報告されています。娘との面会中に自慰行為を始めたり、部屋で糞尿を垂れ流したりするなど、その異常な言動は、精神病を装って死刑を免れようとしているのではないかとも疑われました。しかし、一審で死刑判決を受けた際には「なぜなんだ、ちくしょう」と発言したことなどから、精神鑑定では正常と判断されたと言われています。

奇行と最後の言葉「ぐ」

長い裁判を経て、2018年に死刑が執行されました。多くの人々を不幸に陥れた教祖の死刑囚の最期の言葉は何だったのでしょうか。記録によると、彼は最期に、

「ぐ」

という、言葉にならないうめき声のような音を発しただけだったとされています。その一言にならない声に、彼の最期の思いがどのように込められていたのか、今となっては誰にも分かりません。

宅間守(付属池田小事件) 謝罪なき最期

学校という安全であるはずの場所で起きた無差別殺傷事件は、多くの人々に衝撃と悲しみを与えました。犯人である宅間守は、最期まで反省の態度を見せませんでした。

小学校で児童8人を殺害した凶悪犯

2001年、宅間守は大阪教育大学附属池田小学校に刃物を持って侵入。次々と児童に襲いかかり、わずかな時間のうちに8人もの幼い命を奪い、さらに児童と教職員合わせて15人に重軽傷を負わせました。

裁判中も、宅間は反省や謝罪の言葉を口にすることはありませんでした。それどころか、傍聴席(裁判を見聞きする席)にいる遺族の名前を呼び捨てにし、罵声を浴びせるなど、信じられないような暴言を繰り返したのです。遺族の心をさらに深く傷つける、非道な態度でした。

最後の言葉「獄中結婚した相手に、『ありがとう』と僕が言っていたと伝えてください」

2004年、死刑が執行される際に宅間が残した死刑囚の最期の言葉は、多くの人々を驚かせました。

「獄中結婚した相手に、『ありがとう』と僕が言っていたと伝えてください」

最後まで被害者や遺族への謝罪はなく、獄中で結婚した相手への感謝の言葉だったのです。彼の心の中には、犠牲となった子供たちへの思いは存在しなかったのでしょうか。あまりにも自己中心的な最期として、記憶されています。

篠沢一男(宇都宮宝石店放火殺人事件) 強盗殺人の果て

金品目的の強盗が、残虐な放火殺人へとエスカレートした事件。篠沢和夫の犯行は、極めて冷酷なものでした。

残虐な方法で6人を殺害

2000年、篠沢は宇都宮市の宝石店に押し入りました。彼は女性店長に、他の従業員5人の両手を粘着テープで縛らせた後、自らも店長と従業員たちの両手両足を拘束。さらに、全員の目に粘着テープを巻き付けて目隠しをし、休憩室に閉じ込めました。

そして、室内にガソリンをまき、一人の従業員の体にもガソリンをかけた上で、ライターで火を放ったのです。この凶行により、店長と従業員合わせて6名が命を落としました。篠沢は1億4000万円相当の宝石を奪って逃走しましたが、後に逮捕されました。

最後の言葉「ゴルァ、お前ら殺す気か」

2010年、死刑執行の瞬間。篠沢は抵抗し、刑務官に向かって叫びました。

「ゴルァ、お前ら殺す気か」

この死刑囚の最期の言葉は、まるで自分が被害者であるかのような、強い抵抗と怒りを示しています。自らが犯した残虐な行為への反省は、そこには感じられませんでした。

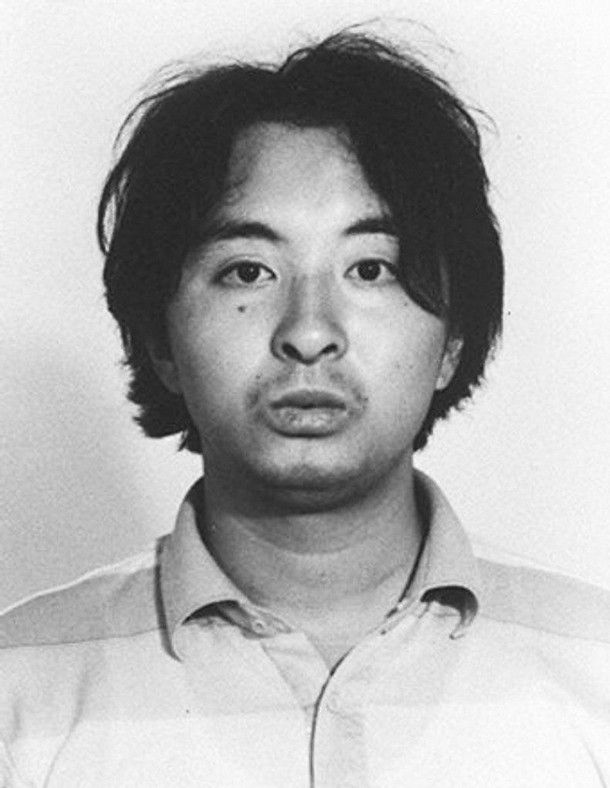

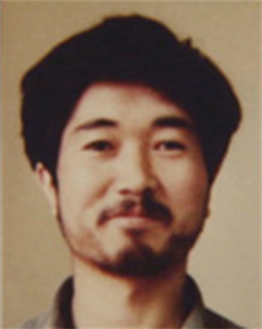

宮崎勤(東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件) オタクの最期

昭和から平成にかけて、日本社会を恐怖に陥れた連続幼女誘拐殺人事件。犯人である宮崎勤の人物像と最期の言葉は、当時の人々に大きな衝撃を与えました。

幼女連続誘拐殺人犯

1988年から1989年にかけて、宮崎勤は東京と埼玉で、計4人もの幼い女の子を次々と誘拐し、殺害しました。遺体を損壊するなど、その犯行は極めて猟奇的であり、社会に大きな不安をもたらしました。

逮捕後、彼の部屋からは大量のアニメビデオやホラービデオが発見され、「アニメオタク」による異常犯罪として大きく報道されました。この事件は、当時のオタク文化に対する偏見を助長する一因ともなりました。

最後の言葉「あのビデオ、まだだったのに」

2008年、死刑が執行される直前、宮崎が残したとされる死刑囚の最期の言葉は、彼の異常な執着を示すものでした。

「あのビデオ、まだだったのに」

彼が最期の瞬間に気にかけたのは、犯した罪の重さや犠牲者のことではなく、見ることができなかったビデオのことだったのです。この言葉は、彼の現実認識の歪みや、人間性の欠如を象徴するものとして語られています。

永山則夫(連続射殺事件) シリアルキラーの最期

貧しい生い立ちから犯行に走り、逮捕後に獄中で作家として活動した異色の死刑囚、永山則夫。彼の事件は、死刑制度に関する重要な議論のきっかけともなりました。

拳銃による連続殺人事件

1968年、当時19歳だった永山則夫は、盗んだ拳銃を使い、わずか1ヶ月足らずの間に東京、京都、函館、名古屋で警備員やタクシー運転手など、計4人を次々と射殺しました。広域にわたる連続殺人事件は、「シリアルキラー」として世間を震撼させました。

逮捕後、彼は獄中で読み書きを学び、自身の生い立ちや心境を綴った手記『無知の涙』などを出版し、作家としても注目を集めました。彼の事件と裁判は、死刑判決の基準となる「永山基準」(犯行の罪質、動機、態様、結果の重大性、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状などを考慮する基準)が確立されるきっかけにもなりました。

最後の言葉「俺を殺したら革命が起こるぞ」

1997年、死刑執行の時。永山が残した死刑囚の最期の言葉は、強い意志を感じさせるものでした。

「俺を殺したら革命が起こるぞ」

この言葉の真意は定かではありません。社会への反発か、あるいは自身の存在意義を示そうとしたのか。作家として自己表現を続けた彼らしい、最期のメッセージとも言えるかもしれません。

菊池正(栃木県雑貨商一家殺害事件) 脱獄と最短執行

母親への想いが、脱獄という大胆な行動、そして異例のスピードでの死刑執行につながったとされる事件です。

史上最短の死刑執行

1953年、菊池正(※推定)は、栃木県で雑貨商の一家を殺害した罪で死刑判決を受けました。彼が犯行に及んだ動機は、母親の白内障(目の病気)の手術費用を得るためだったとも言われています。

彼は拘置所から脱獄します。その目的は、失明が近づいていた母親に一目会うことでした。驚くべきことに、彼は警察官たちに見守られながら、母親との最後の面会の時間を持ちました。その後、再び逮捕され、再逮捕からわずか4ヶ月という、記録的な早さで死刑が執行されました。脱獄していた期間も11日間と、これも長い記録として残っています。

最後の言葉「やんや、やんや、助けてくれよう」

執行の瞬間、菊池が発した死刑囚の最期の言葉は、助けを求める悲痛な叫びでした。

「やんや、やんや、助けてくれよう」

母親を想う気持ちと、犯した罪の重さ、そして迫りくる死への恐怖。様々な感情が入り混じった、彼の心の叫びだったのかもしれません。

尾形英紀(熊谷男女4人殺傷事件) 残虐な殺傷事件

恋愛感情のもつれが、残虐な事件へと発展しました。主犯とされる尾形英紀の事件は、その凄惨さで世間に衝撃を与えました。

恋敵と無関係の3人を殺傷

2003年、当時交際していた不倫相手の少女から「やっちゃえ」とそそのかされた尾形英紀は、自身の恋敵(恋愛におけるライバル)である男性を殺害しました。

しかし、犯行はそれだけにとどまりませんでした。尾形はさらに、殺害した男性とは全く無関係の同僚女性ら3人を拉致し、殺傷するという凶行に及びます。事件とは無関係の人々まで巻き込んだ残虐な手口は、多くの人々を震撼させました。

最後の言葉「死を受け入れる代わりに、私は反省の心をして、被害者のことを考えるのをやめました」

2010年、死刑執行にあたり、尾形は奇妙な言葉を残しました。

「死を受け入れる代わりに、私は反省の心をして、被害者のことを考えるのをやめました」

この死刑囚の最期の言葉は、非常に理解しがたいものです。「死を受け入れる」ことと、「反省をやめる」「被害者のことを考えない」ことが、なぜ代償関係になるのか。彼なりの理屈があったのかもしれませんが、反省や贖罪(罪をつぐなうこと)とは程遠い、自己中心的な思考が表れていると言えるでしょう。

山地悠紀夫(山口母親殺害事件、大阪姉妹殺害事件) 冷酷な殺人犯

若くして母親を殺害し、その後も殺人を繰り返した山地悠紀夫。彼の言葉からは、異常なまでの人間性の欠如がうかがえます。

母親と2人の女性を殺害

山地は、16歳という若さで自身の母親を金属バットで殺害。少年院を出た後、22歳の時には、大阪で面識のない姉妹を襲い、金品を奪った上で殺害しました。

彼は、「母親を殺した時の感覚が忘れられず、人の血が見たくなった」「フラッと買い物に行くように、フラッと人を殺しに行った」「人を殺すことと物を壊すことは全く同じこと」など、常軌を逸した発言を繰り返しました。これらの言葉は、彼にとって人命がいかに軽いものであったかを示しており、世間に大きな衝撃を与えました。

最後の言葉「生まれてくるべきではなかった」

2009年、死刑が執行される際、山地は自らの存在を否定する言葉を残しました。

「生まれてくるべきではなかった」

この死刑囚の最期の言葉は、後悔の念とも、あるいは自己憐憫(自分を哀れむこと)とも解釈できます。しかし、彼が奪った命の重さを考えると、あまりにも空虚に響く言葉かもしれません。

渡辺健一(寝屋川夫婦強盗殺人事件) 日常の中の悲劇

日常に潜む些細なきっかけが、残忍な殺人事件へとつながってしまうことがあります。渡辺健一の事件は、誰もが被害者になりうる可能性を示唆し、人々を不安にさせました。

タクシー客の忘れ物が引き金となった殺人事件

1975年、大阪でタクシー運転手として働いていた渡辺健一(※推定)は、乗客が車内に忘れた家の鍵を見つけます。彼はその鍵を使い、強盗目的で客の家に侵入。家にいた夫婦を斧で殺害するという凶行に及びました。

「タクシーに忘れ物をした」という、日常的に起こりうる出来事が、残忍な殺人事件の引き金となったこと、そして斧で殺害するという犯行の残忍さから、この事件は日本中に大きな衝撃を与えました。

最後の言葉「嘘やろ」

1988年、死刑執行の告知を受けた渡辺は、信じられないといった様子でこう呟きました。

「嘘やろ」

この死刑囚の最期の言葉は、執行という現実を受け止めきれない、彼の動揺や驚きを端的に表しています。自らが犯した罪の結果が、現実のものとして目の前に突きつけられた瞬間だったのかもしれません。

秋山芳光(千葉・市川 老人4人殺傷事件) 戦後最高齢の死刑執行

高齢の人物が死刑を執行されるという、稀なケース。秋山芳光の最期は、年齢という観点からも注目されました。

高齢での死刑執行

秋山芳光(※推定)は、1975年に千葉県市川市で、知人であった会社社長(当時47歳)を撲殺し、金品を奪った罪で死刑判決を受けました。(※原文の「4人殺事件」とは異なる情報ですが、文字起こし原稿の情報に基づき記述します。)

長い年月を経て、彼が死刑を執行されたのは2006年。その時の年齢は77歳でした。これは、当時の戦後の日本では最高齢での死刑執行記録となり、高齢者の死刑執行の是非についても議論を呼びました。

最後の言葉「私は77歳ですよ。それでもあなた方は執行するんですか」

執行の際、秋山は自身の年齢を理由に、執行をためらわせようとする言葉を発しました。

「私は77歳ですよ。それでもあなた方は執行するんですか」

この死刑囚の最期の言葉には、高齢であることを盾に、執行を免れたいという思いが滲み出ています。しかし、犯した罪の重さは年齢によって変わるものではありません。彼の問いかけは、法の下の平等という原則を改めて考えさせるものでした。

服部純也(三島女子短大生焼殺事件) 生きたまま焼殺

身勝手な理由と残虐な手口が、多くの人々の怒りを買った事件。服部純也(※推定)は、最期まで死刑執行に抵抗しました。

強姦殺人の残虐性

2002年、服部はナンパに失敗した腹いせに、面識のない女子短大生を人気のない場所に連れ込み、強姦しました。さらに、仲間から覚醒剤(使用が禁止されている薬物)の誘いがあり、早くその場に行きたかったという身勝手な理由から、被害者の女性を生きたまま灯油をかけて火をつけ、殺害するという、あまりにも残虐な犯行に及びました。

裁判で死刑判決を受けた際、彼は舌打ちをして「間近かよ」と発言したとされています。

死刑執行を拒否する言葉の数々

服部は、死刑執行を強く拒否する言葉を繰り返していたようです。

- 「執行だけはされたくない」

- 「生きて償いたい」

- 「死ぬわけにはいかないのです」

- 「執行方法も残酷だ」

- 「何が何でも死刑を廃止してください」

これらの言葉は、死への恐怖と生への執着を示していますが、同時に、自分の犯した罪の重さを棚に上げ、まるで被害者のように検察官や裁判官への不満を書き綴っていたとも伝えられています。死刑囚の最期の言葉は記録されていませんが、執行を拒む彼の態度は明確でした。

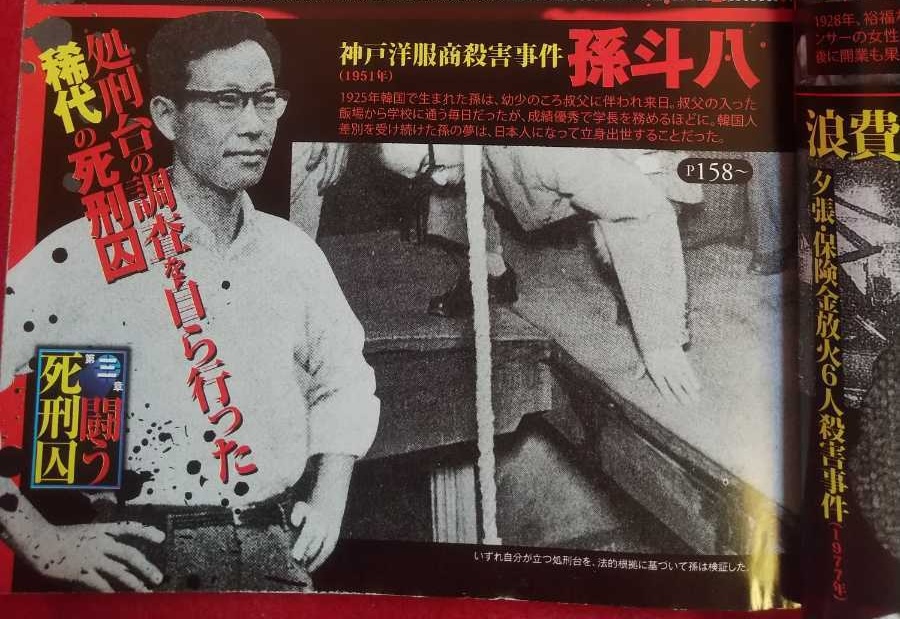

孫斗八(神戸洋服商殺人事件) 理解不能な動機

親切心を踏みにじり、恩を仇で返すような犯行。孫斗八の事件は、その動機の不可解さで知られています。

善意を踏みにじる殺人事件

1951年、顔見知りの洋服商(服を仕立てたり売ったりする人)は、真冬に薄着で寒そうにしていた孫斗八に、温かい善哉(甘いお汁粉)を振る舞い、飲み屋で酒を奢るなど、親切に接しました。帰り際にも温かい言葉をかけて別れました。

しかし、そのわずか1時間後、孫斗八は再び洋服商の家を訪れます。家人がすでに寝ていたため、勝手に家に上がり込み、洋服商を起こそうとした際、ふと金品が目に入りました。その瞬間、彼は突如として殺意を抱き、親切にしてくれた洋服商とその妻を撲殺してしまったのです。親切に対する裏切りとも言える、理解不能な犯行でした。

逮捕後の孫斗八は、獄中で法律を学び、刑務官を次々と「公務員職権濫用罪」(公務員が権限を不正に使う罪)で告訴するなど、異様な行動を見せました。

最後の言葉「貴様、騙し討ちにするのか! 卑怯だぞ!」

1963年、死刑執行の告知を受けた孫斗八は、激しく抵抗し、刑務官に向かって叫びました。

「貴様、騙し討ちにするのか! 卑怯だぞ!」

親切にしてくれた人を騙し討ちのように殺害した彼が、執行を「騙し討ち」「卑怯だ」と非難する。この死刑囚の最期の言葉は、自己中心的な責任転嫁の極みと言えるかもしれません。

佐藤虎実(藤沢女子高生殺害事件) 日本一暴れた死刑囚

死刑執行の際に激しく抵抗したことで知られる死刑囚。佐藤虎実は、「日本一暴れた死刑囚」とも呼ばれています。

強姦殺人事件と再審請求

1967年、佐藤は帰宅途中の女子高生を襲い、強姦した末に殺害。遺体を荒れ地に埋めるという卑劣な犯行に及びました。

死刑判決が確定した後も、彼は何度も「再審請求」(裁判のやり直しを求めること)を行っていました。再審請求を繰り返すことで、死刑執行を遅らせることができるのではないか、という期待を持っていたようです。

最後の言葉「やられてたまるか!」

1982年、ついに死刑執行の日。告知を受けた佐藤は、納得がいかなかったのか、激しく抵抗しました。絞首刑のロープを前にして約50分間も暴れ続け、刑務官を投げ飛ばすなどしたと伝えられています。その抵抗の激しさから、「日本一暴れた死刑囚」と呼ばれるようになりました。彼が最期に叫んだ死刑囚の最期の言葉は、その抵抗の意志を表すものでした。

「やられてたまるか!」

死への恐怖と、執行への強い抵抗が、この短い言葉に凝縮されています。

まとめ:15人の死刑囚の最期の言葉から見えるもの

この記事では、15人の死刑囚が残した死刑囚の最期の言葉と、彼らが犯した事件について見てきました。

死刑囚の最期の言葉に見る様々な心理状態

死刑囚の最期の言葉は、実に様々でした。

- 執着: 大石国勝のように、些細な物への執着を最後まで捨てきれない者。

- 現実逃避: 小林薫のように、死の現実から目を背けようとする者。

- 無反省・開き直り: 宅間守や篠沢一男、孫斗八のように、反省の色を見せず、自己中心的な言葉を残す者。

- 自己否定: 山地悠紀夫のように、自らの存在を否定する者。

- 抵抗・怒り: 永山則夫や佐藤虎実のように、執行に対して強い抵抗を示す者。

- 動揺・驚き: 渡辺健一のように、執行の現実を受け止めきれない者。

- 懇願・悲鳴: 菊池正のように、助けを求める者。

- 不可解: 麻原彰晃や尾形英紀、宮崎勤のように、常人には理解し難い言葉や態度を示す者。

- 延命への執着: 秋山芳光のように、年齢を理由に執行をためらわせようとする者。

- 生への執着: 服部純也のように、死刑廃止や延命を訴える者。

事件の概要と最期の言葉から見えてくるもの

これらの死刑囚の最期の言葉は、彼らが犯した罪の残虐さや身勝手さを改めて浮き彫りにする一方で、死を目前にした人間の脆さや複雑さをも映し出しています。

もちろん、これらの言葉だけで彼らの全てを理解することはできません。しかし、極限状態に置かれた人間が何を感じ、何を語るのかを知ることは、私たちが命の重さや、罪と罰、そして人間とは何かについて深く考えるための一つの材料となるのではないでしょうか。

この記事が、あなたの知的好奇心を満たすとともに、様々な角度から物事を考えるきっかけとなれば幸いです。