「海底で作業中、突然パイプに吸い込まれたら…?」想像しただけでゾッとしませんか?そんな恐ろしい事故が、2022年にトリニダード・トバゴで実際に起こってしまったんです。この記事では、この「トリニダード・トバゴ パイプライン事故」について、事故の原因から、ダイバーたちの決死の脱出劇、そして事故が問いかける安全管理の問題まで、徹底的に解説していきます。事故の真実に迫る、驚きと学びの旅へ一緒に出かけましょう!

悲劇の舞台:ポインタ・ピエール港の石油プラットフォーム

バースとパイプラインの概要

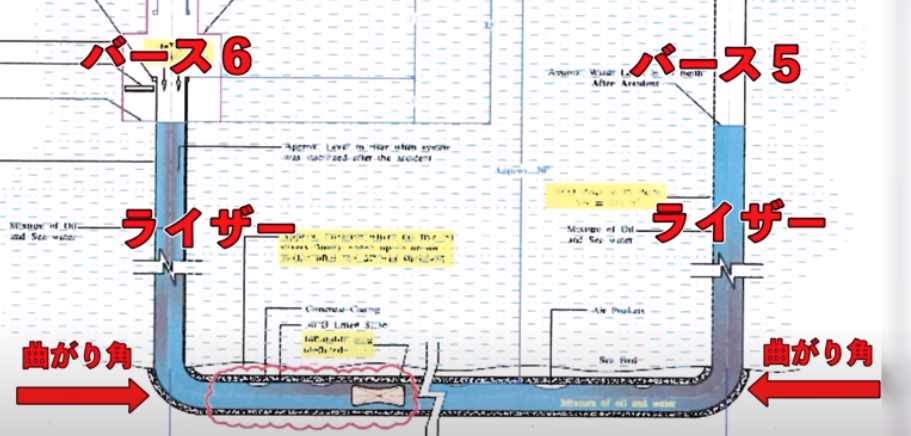

2022年2月25日、カリブ海に浮かぶ美しい島国、トリニダード・トバゴのポインタ・ピエール港で、その悲劇は起こりました。この港には、海底から石油を採掘(さいくつ)するための「石油プラットフォーム」と呼ばれる巨大な施設があります。このプラットフォームには、「バース」と呼ばれる、船を係留するための場所が6つありました。そして、バース6と精油所のあるバース5は、「パイプライン」でつながっていたのです。このパイプラインこそが、今回の事故の舞台となりました。

海底油田と石油プラットフォームの構造

トリニダード・トバゴは、海底に眠る豊富な石油資源で知られています。石油プラットフォームは、この海底油田から石油をくみ上げるための、いわば「海の上の基地」です。

石油プラットフォームについての簡単な説明:

- 海底に固定された、または海に浮いた巨大な構造物

- 石油掘削(くっさく)装置や、作業員の居住(きょじゅう)スペースなどを備える

- 海底油田から石油を採掘し、陸上の精油所へ送る

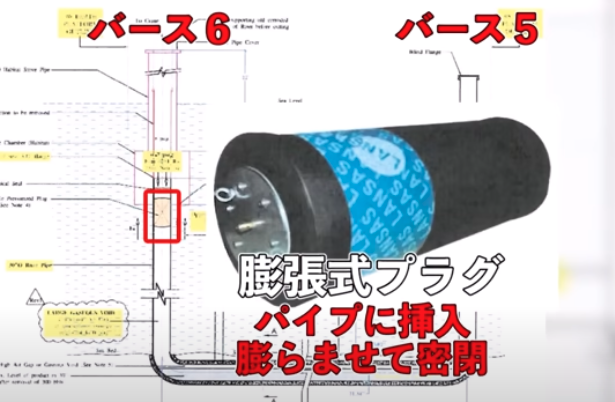

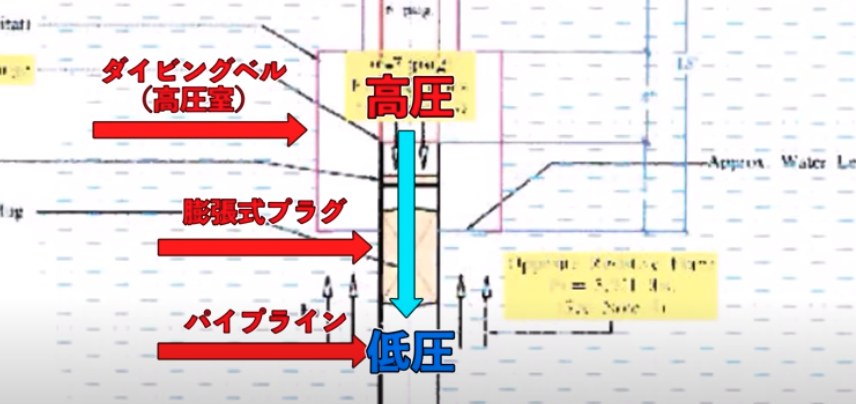

パイプラインと膨張式プラグ:事故の鍵を握る設備

パイプラインのサイズ、構造、役割

今回の事故現場となったパイプラインは、直径約75cm、全長約365mの巨大な鋼鉄(こうてつ)製の管で、海底に沿って、バース5とバース6をU字型につないでいました。その役割は、海底油田から採掘された石油を、安全かつ効率的に陸上の精油所へと運ぶことです。

膨張式プラグの機能と目的

そして、このパイプラインには「膨張式プラグ」と呼ばれる、特殊な装置が取り付けられていました。これは、パイプラインを使用していない時に、海水やゴミが内部に侵入したり、中の石油が漏れ出したりするのを防ぐための、いわば「栓」のようなものです。空気を注入することで膨らみ、パイプラインを密閉することができます。

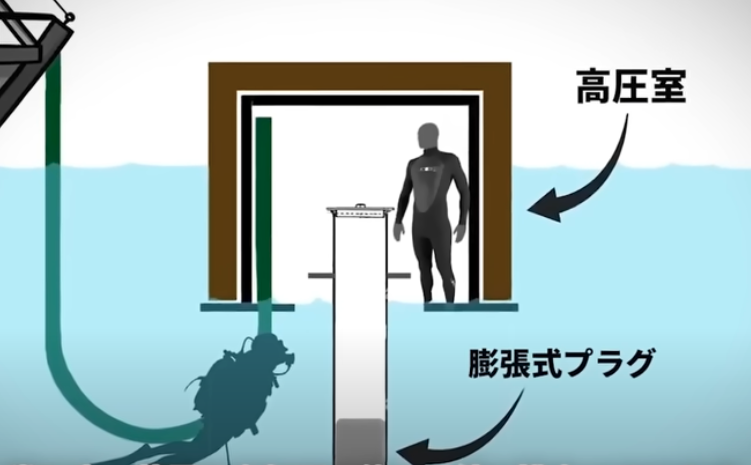

ダイビングベル:作業現場で起きた異変

ダイビングベルの構造と機能

事故当日、5人のダイバーたちが、パイプラインのメンテナンス作業のために、「ダイビングベル(高圧質)」と呼ばれる潜水艇(せんすいてい)のような設備で、バース6のパイプライン上へと向かいました。ダイビングベルとは、内部の気圧を調整することで、海中でも水が入ってこないようにした、約2.5m四方の小さな部屋のようなものです。ダイバーたちはこの中で、潜水服を脱いで作業を行うことができるのです。

5人のダイバーと作業内容

この日、パイプラインのメンテナンス作業にあたっていたのは、以下の5人の経験豊富なダイバーたちでした。

- フィザル・クルバン

- カジム・アリJr.

- リシ・ナガッサー

- ユースフ・ヘンリー

- クリストファー・ブードラム

彼らは、LMCS社という会社に所属する、熟練(じゅくれん)のダイバーチームでした。この日の作業は、バース6側のパイプラインに設置された「膨張式プラグ」を取り外すことから始まる予定でした。しかしこの作業が、想像を絶する悲劇の引き金となってしまうのです。

圧力差が生んだ悲劇:トリニダード・トバゴ パイプライン事故の真相

ダイビングベルとパイプライン内の圧力差

事故の原因は、ダイビングベル内とパイプライン内の「圧力差」にありました。ダイビングベルは、内部の気圧を高くして海水を排出しています。一方、パイプライン内は、通常よりも圧力が低い状態でした。しかし、「膨張式プラグ」で密閉されていたため、作業員たちはその圧力差に気づくことができませんでした。

膨張式プラグ解放による吸引のメカニズム

そして、運命の瞬間が訪れます。1人のダイバーが膨張式プラグを外そうとバルブを緩めたその時、ダイビングベル内の高い圧力の空気が、一気にパイプライン内に流れ込んだのです。その結果、ダイビングベル内の海水は急激に吸い上げられ、5人のダイバーたちは、潜水服や酸素ボンベもろとも、パイプラインの中へと猛烈な勢いで吸い込まれてしまったのです。

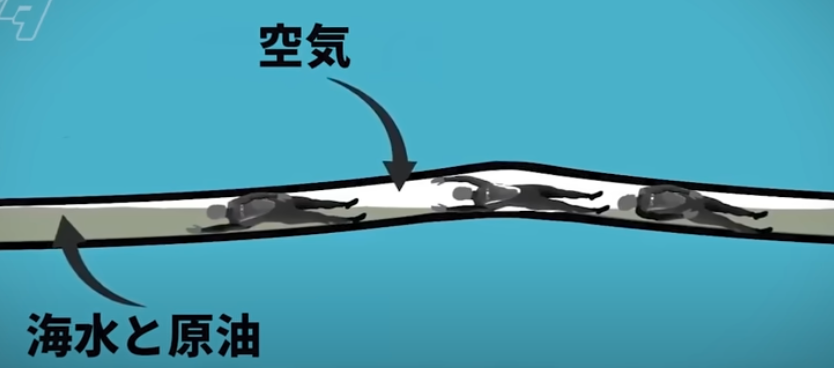

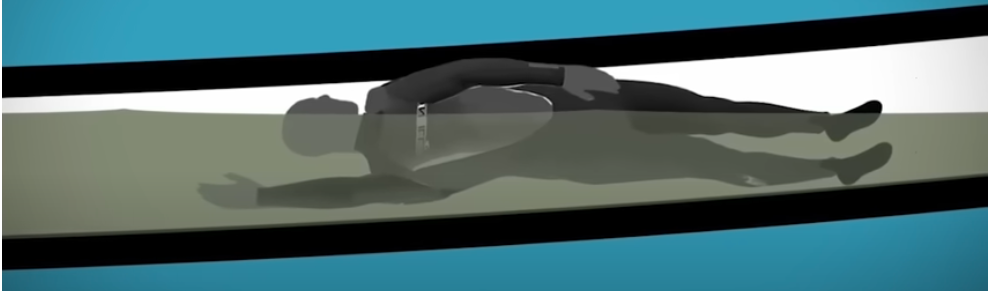

暗闇と石油の恐怖:パイプライン内での過酷な脱出劇

暗闇、石油、怪我による困難な状況

突然、直径わずか75cmの暗黒のパイプに吸い込まれた5人。彼らはパイプ内の「空気溜まり」で一旦止まりましたが、方向感覚もなく、全員が怪我を負い、石油と海水が混ざった液体の中という過酷な状況でした。さらに、パイプ内に充満する石油から発生する有害成分で、目や喉に激しい痛みが襲います。そんな絶望的な状況の中、彼らは脱出を試みます。

酸素ボンベの発見と水没区間の存在

5人は隊列を組み、前進を始めました。しかし、暗闇と石油、そして怪我で思うように進めません。 そんな中、なんと2本の酸素ボンベを発見。九死に一生を得ます。 隊列の先頭にいたクリスは、進行方向に水が上昇していることに気づきます。そして彼が確認したところ、この先は完全に水没していることが判明しました。手元の酸素ボンベでは、この水没区間を5人全員で通過するのは不可能でした。

苦渋の決断:仲間を救うためのクリスの選択

唯一の生存者となったクリスの脱出

絶望的な状況の中、クリスは苦渋(くじゅう)の決断を迫られます。最も軽傷だった彼が、1人で脱出し、残る4人の救助を呼ぶというのです。仲間を見捨てるようで辛い決断でしたが、全員が助かるためには、これしか方法がありませんでした。

クリスは、1つの酸素ボンベを手にパイプを進みます。そして途中、さらに1本酸素ボンベを発見し、ついに「ライザー」直前の空気溜まりまで、たどり着きます。 なんと、そこにダイバーの1人、フィルが追いついてきました。 しかし、クリスは、これ以上待つことはできないと告げ、フィルを残し先へ進む決意をします。 そして、ライザーを上昇し、ついに脱出に成功したのです。

パイプに残された4人の運命

しかし、パイプ内に残された4人は、その後、救助されることはありませんでした。彼らは、狭く暗いパイプの中で、想像を絶する恐怖と苦痛を味わいながら、息絶(いきた)えたのです。

救助活動の遅延とパリア社の責任

救助活動が行われなかった理由

クリスが脱出した後、救助隊が到着しました。救助ダイバーがパイプを叩くと、中から叩き返す音が聞こえました。しかし、本格的な救助活動は行われなかったのです。その主な理由は以下の通りです。

- 救助の困難さ: 狭いパイプ内での救助は極めて困難であり、救助隊員の命も危険にさらされる。

- パリア社の方針: パイプラインの所有者であるパリア社は、事故の責任は自分たちにはないと主張し、積極的な救助活動を行わなかった。

パリア社の責任回避の姿勢

パリア社は、トリニダード・トバゴの国営石油会社の子会社であり、石油製品の輸出入などを手掛ける大企業です。しかし、この事故においては、自社の責任を認めず、救助活動にも消極的でした。人命よりも、企業の利益や保身を優先したとも言えるこの姿勢は、大きな批判を浴びました。

事故後の調査と遺族の訴え

調査委員会の設立と報告書の提出

事故後、犠牲者の遺族たちは、パリア社の対応に強く抗議し、真相究明を求めました。その結果、政府によって調査委員会が設置され、事故原因の調査が開始されました。調査報告書の提出は何度も延長されましたが、2024年1月、ついに最終報告書が提出されました。その内容は、パリア社の責任を認め、企業過失致死罪での告発を検討すべきだとする、厳しいものでした。

企業過失致死罪の可能性

企業過失致死罪とは、企業の安全管理体制の不備などが原因で、労働者などが死亡した場合に、企業に課せられる可能性のある罪です。今回の報告書では、パリア社が、パイプラインの安全管理を怠り、必要な安全基準や緊急時の対応手順を定めていなかったことが、事故の原因であると指摘されています。

トリニダード・トバゴ パイプライン事故が突きつけた教訓:安全管理の重要性

事故原因と安全基準の欠如

「トリニダード・トバゴ パイプライン事故」は、安全管理の不備が引き起こした、典型的な人災と言えます。 事故の主な原因:

- パイプライン内の圧力異常に対する認識不足

- 膨張式プラグの取り外し手順の不備

- 緊急時の救助体制の不備

エネルギー産業における安全管理体制の再構築の必要性

この事故は、トリニダード・トバゴ国内だけでなく、世界のエネルギー産業に大きな衝撃を与えました。特に、海底油田やパイプラインなどの危険を伴う作業現場では、労働者の安全を守るための、徹底した安全管理体制の構築と、危機管理意識の向上が、これまで以上に強く求められています。

まとめ

「トリニダード・トバゴ パイプライン事故」は、海底パイプラインという特殊な環境で発生した、非常に痛ましい事故でした。この事故は、私たちに以下のことを教えてくれています。

- 圧力差の危険性: 普段は意識しない「圧力」が、いかに大きな力を持つのか

- 安全管理の重要性: 企業の利益よりも、労働者の安全を最優先に考えることの大切さ

- 危機管理意識の必要性: 「まさか」の事態を想定し、万全の対策を講じておくことの重要性

この悲劇を教訓に、世界中の作業現場で、安全意識が高まることを願ってやみません。